売買に関する民法改正について詳細解説

2020年4月に民法の債権法が改正されます。

今までの条文とは違い、削除されたものや条文の場所が変わっていたりと混乱しやすいのでモデルケースをあげつつ、条文を整理しながら説明していきたいと思います。

目次

- 契約の成立時期に関する改正

- 第三者のためにする契約

- 瑕疵担保責任の改正

- 契約不適合責任とは

- 追完請求権の新設

- 代金減額請求権の明文化

- 契約不適合責任の1年の期間制限

- 強制競売における担保責任

- 抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求

- 特定物売買における危険の移転(危険負担)

契約の成立時期に関する改正

(1)承諾の延着

モデルケース

Aは、Bに対して、4月1日到着の手紙で契約の申込みをし、「5月1日までに返事がほしい」と承諾の期間を定め、Bは、早速、承諾する旨の返事を4月2日に発送したが、通常なら2日もあれば届く程度の距離であるにもかかわらず、郵便の事故のためにBの承諾は5月2日になってAに届いた。しかし、手紙の消印を見れば、4月2日に発送したことは明らかである。

引用文献:民法改正before/after

旧法のおさらい(旧522条)

承諾期間「5月1日まで」、実際のBの承諾の到達日「5月2日」

契約の成立時期:発信主義を採用

モデルケースの場合、Aが延着の通知(「承諾が5月2日に到達したため、契約は不成立。」)をしなければ、契約は4月2日に成立しているものとされています。(旧522条)

改正のポイント

契約の成立時期:到達主義を採用

旧522条(承諾の延着)、旧526条1項(承諾の発信主義)は削除

モデルケースの場合、Bの承諾が5月1日までに届かなかったため、Aの申込みは効力を失っており、5月2日になって承諾が到達しても、契約は成立しません。

また、旧522条と類似の規定である旧527条も削除されたため、申込の撤回の通知が承諾を発信した後に到達した場合、効力は生じません。

つまり、契約が成立した後に、撤回の通知が到達しても、契約は成立したままとなります。

旧521条1項 ⇒ 対応規定:新523条

新523条 1項

承諾の期間を定めてした契約の申込みは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。

2項

申込みが前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。

旧522条 1項 ⇒ 削除

前条第1項の申込みに対する承諾の通知が同項の期間の経過後に到達した場合であっても、通常の場合には、その期間内に到達すべき時に発送したものであることを知ることができるときは、申込者は、遅滞なく、相手方に対してその延着の通知を発しなければならない。ただし、その到達前に遅延の通知を発したときは、この限りでない。

2項 ⇒ 削除

申込者が前項本文の延着の通知を怠ったときは、承諾の通知は、前条第1項の期間内に到達したものとみなす。

旧526条 1項 ⇒ 削除

隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。

2項 ⇒ 対応規定:新527条

新527条

申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。

参考文献:有斐閣判例六法

(2)申込者の能力の喪失

モデルケース

AはBに対して、4月1日に発送した手紙で契約の申込みをし、これは4月3日にBに到達した。ところが、Bが承諾を発信しないうちに、4月5日にAは後見開始の審判を受けた。

引用文献:民法改正before/after

旧法のおさらい(旧97条、旧525条)

意思表示の効力発生時期

原則:到達時(旧97条1項)

例外:意思表示の発信後に死亡・行為能力喪失した場合、効力を妨げられない。(旧97条2項)

例外の理由:権利能力や行為能力は、表意者が意思決定をして外部に表示した時に存在すれば充分であるところ、隔地者に対する意思表示の場合には、意思決定および外部への表示は発信時とされているため、発信後に死亡・行為能力を喪失しても、意思表示は有効となります。

例外の例外(旧525条):契約の申込みについては、申込者が反対の意思表示をした場合、及び相手方が申込者の死亡・行為能力喪失を知っていた場合には、旧97条2項は適用されない。

例外の例外の理由:申込者の意思を尊重し、また、申込み自体は承諾があれば、契約が成立するという効力しかなく、相手方も申込者の死亡、行為能力の喪失を知っているなら信頼を保護する必要もないためです。

モデルケースの場合、後見開始の審判を受けたのは、申込み到達後の4月5日であり、旧97条2項、旧525条ともに意思表示の発信後・到達前を前提としているものと考えられるため、申込者の死亡・行為能力喪失を知っていても、申込みは有効となります。

改正民法において(新97条、新526条)

旧525条が、意思表示の発信後・到達前を前提としているのに対し、改正民法では、申込みの到達後の死亡・行為能力喪失の事実を知った場合にも旧525条の適用を拡大しつつ、「承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったとき」には、申込みの効力は無効になるとしています。(新526条)また、改正民法は、意思能力を有しない常況にある者についても適用されるとしている点に注意が必要です。

上記結論に至る理由:これは、承諾の通知を発信した後に死亡・行為能力喪失の事実を知った場合にまで申込みの効力を否定すると、契約が成立すると信頼した承諾者の利益を害するためです。

モデルケースの場合、Aが後見開始の審判を受けたことをBが承諾する前に知っていた時は、申込みは無効となるが、知らないで承諾した時には、契約は成立します。

旧97条 ⇒ 対応規定:新97条(2項は新設)

新97条1項

意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。

2項

相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。

3項

意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。

旧525条 ⇒ 対応規定:新526条

新526条

申込者が申込の通知を発した後に死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、又は行為能力の制限を受けた場合において、申込者がその事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき、又はその相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、その申込みは、その効力を有しない。

参考文献:有斐閣判例六法

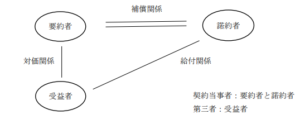

(3)第三者のためにする契約

旧法のおさらい(旧538条)

第三者のためにする契約とは・・・契約から生じる権利を第三者に直接帰属させる契約

第三者のためにする契約の要件

- 要約者と諾約者との間で、第三者のために契約の効力を生じること

- 受益者が諾約者に対して、受益の意思表示をしたこと

判例によれば、 第三者のためにする契約の当事者は、要約者と諾約者であり、受益者は契約から生じる権利を取得するだけであるから、たとえ契約と同時に受益者が存在していなくても有効に成立し、また受益者が不特定であっても、その効力は妨げられないとしています。[最判昭37‐6‐26][大判大7-11-5]

現状の問題点

諾約者が受益者に対して、債務を履行しない場合、受益者だけでなく、要約者との関係においても、債務不履行を構成するが、解除権を有するのは、契約当事者であるAのみであるため、受益者と関わりなく、解除ができてしまうという問題があります。これに対して、学説では、要約者が解除する場合には受益者の承諾が必要であるという承諾必要説に立っています。

改正民法において

改正によって、旧法下の判例の法理が、537条2項で「第三者のためにする契約は、第三者が現に存しない場合、または第三者が特定しない場合であっても、その効力を妨げられない。」と明文化されました。

また、改正民法では、旧法下での承諾必要説に従い、新538条2項で受益者の権利が生じた後に要約者が契約を解除するには、第三者の承諾が必要であるとされました。

この承諾は、要約者と諾約者の契約の時点で、別段の定めを置き、承諾を不要とすることもできることに注意が必要です。

上記結論に至る理由:要約者は、自ら債務の履行をすことができたのに、あえて第三者のためにする契約を選択したのだから、解除権が制限されてもやむを得ないと考えられるためです。

旧537条 ⇒ 対応規定:新537条(第2項は新設)

新537条1項

契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。

2項

前項の契約は、その成立の時に第三者が現に存しない場合又は第三者が特定していない場合であっても、そのためにその効力を妨げられない。

3項

第一項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示したときに発生する。

旧538条 ⇒ 対応規定:新538条(第2項は新設)

新538条1項

前条の規定により第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更し、又は消滅させることができない。

2項

前条の規定により第三者の権利が発生した後に、債務者がその第三者に対する債務を履行しない場合には、同条第一項の契約の相手方は、その第三者の承諾を得なければ、契約を解除することができない。

参考文献:有斐閣判例六法

瑕疵担保責任の改正

(1)旧法のおさらい

瑕疵担保責任とは

・瑕疵担保責任の意義・・・売買の目的物に「隠れた瑕疵」があった場合に、売主はその瑕疵の過失の有無を問わず、担保責任を負うこと

・瑕疵担保責任の要件:「隠れた瑕疵」のあること

「隠れた」の意義:隠れた瑕疵とは、買主が取引上一般に要求される程度の注意をしても、発見できないような瑕疵、または、目的物に瑕疵のあることを知らずに、かつ知らないことにつき過失のないような場合の瑕疵を指します。

「瑕疵」の意義:瑕疵があるとは、当該契約の行われた取引社会が前提としている程度の品質・性能を基準とし、それに及ばない品質・性能であるかを見て売買の目的物に何らかの欠陥があることを意味します。

学説の対立

法定責任説(判例)・・・瑕疵担保責任は、特定物売買が有償契約であることを考慮して、たとえ目的物に瑕疵があっても売主はそれを給付すれば債務を履行したことになるため、買主は、売買代金を支払っていたとしてもそれに見合うだけの物の給付を受けることができず、不公平となってしまうため、これを救済するために法が特に売主に課した責任であります。

契約責任説・・・買主は、目的物の種類を問わず完全履行請求権を有すると解すると当事者の合理的意思に合致するため、瑕疵担保責任は、売買契約で目的物に瑕疵があった場合について債務不履行責任の特則であります。

判例(最判昭36‐12‐15)

不特定物の売買において給付された物に瑕疵のあることを受領後に発見された場合、買主が瑕疵担保責任を問う等瑕疵の存在を認識したうえで右給付を履行として認容したと認められる事情が存在しない限りは、買主は完全履行請求権を有し、また、右の不完全履行が売主の責めに帰すべき事由に基づく場合には、債務不履行の一場合として損害賠償請求権及び契約解除権をも有するとしている。

法定責任説と契約責任説の比較のまとめ

| 法定責任説 | 契約責任説 | ||

| 特定物売買 | 売主の帰責事由 | 不要 | 不要(415条の特則) |

| 責任追及期間 | 1年以内 | 1年以内 | |

| 損害賠償の範囲 | 信頼利益 | 履行利益 | |

| 代物・瑕疵修補 | 否定 | 肯定 | |

| 不特定物売買 | 売主の帰責事由 | 帰責事由あれば415条により損害賠償 | 不要 |

| 責任追及期間 | 10年以内 | 1年以内 | |

| 損害賠償の範囲 | 履行利益 | 履行利益 | |

| 代物・瑕疵修補 | 肯定 | 肯定 | |

※信頼利益とは・・・有効でない契約が有効に成立したと誤信することで生じた損害を指します

※履行利益とは・・・契約が完全に履行された場合に債権者が受ける利益をさします。

(2)改正のポイント

法定責任説から契約責任説へ

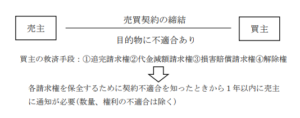

改正民法では、法定責任説から契約責任説への考え方に修正され、これに伴い、「瑕疵担保責任」という表現ではなく、「契約不適合責任」という表現に改められ、また追完請求権、代金減額請求権、解除権、損害賠償請求権という4つの救済手段があることを整理して規定を置いています。

・契約不適合の目的物を引き渡された買主の救済手段

契約不適合責任

従来の瑕疵担保責任という表現は、法定担保責任説から作られた言葉であり、また、瑕疵とは、欠陥や傷という意味であるが、用語としてわかりにくいため使われなくなり、「種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない」(契約不適合)という概念に置き換えられました。

「契約の内容に適合しない」とは、実際何を指すのか。民法改正に関する法制審の部会資料では、「契約の内容」とは、合意の内容や契約書の記載内容だけでなく、契約の性質、当事者が当該契約をした目的、契約締結に至る経緯を始めとする契約をめぐる一切の事情に基づき、取引通念を考慮して評価判断されるとされています。

つまり、「契約の内容に適合しない」とは、具体的な契約に着目し、その契約の内容に目的物が適合しているか否かを総合的に考慮していくということになります。

モデルケース

買主が通常よりも高性能なパソコンを必要としており、値段もそれに応じて割高で売買契約が締結されたが、引き渡されたパソコンが通常程度の性能であった場合

モデルケースの場合、契約を離れて物だけを見れば、通常の性能はあるため、欠陥があるとはいえないが、当該契約は高性能なパソコンを契約の内容にしているため、通常の性能しかないパソコンは「契約の内容に適合しない」といえます。

ここで注意が必要なのは、旧法の場合であってもこの場合「瑕疵」にあたるということです。判例で、「瑕疵」の意義は、具体的な契約を離れて抽象的にとらえるのではなく、契約当事者の合意、契約の趣旨に照らして、通常又は特別に予定された品質・性質を欠く場合をさします。

ですので、「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」へと用語は変わっても、中身の取り扱いは大きく変わってはいないということになります。

追完請求権の新設(新562条)

モデルケース

Aは自己が所有する中古自動車をBに売る契約をし、これをBに引き渡したが、Bが引渡しを受けた後、その中古自動車にはエンジンに欠陥があることが判明した。この時、BはAにその中古自動車の修理をできるか。

引用文献:民法改正before/after

売主には、契約の内容に適合した目的物を引き渡す契約上の債務があるため、不適合があれば、債務を履行していないことになります。

よって、買主は、不適合の内容に応じて、修補請求、代替物引渡請求、不足分引渡請求ができます。ただし、その不適合が売主ではなく、買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、追完請求はできないとされています。

モデルケースの場合のような中古品の特定物売買では、当該中古自動車自体を売買契約の対象として合意しているから売主Aは代替の自動車を引き渡すことで追完義務を履行したとはいえないと考えるべきです。

なぜなら、追完方法の選択権を有するのは、原則買主Bであるからです。

ただし、例外として「買主に不相当な負担を課する物でないとき」には、買主の選択した追完方法とは異なる方法での履行の追完をすることができると規定されています。

つまり、このことは、買主と売主の追完方法が異なり、対立した場合には、「契約の内容に適合し、買主に不相当な負担を課するものでない」という要件を満たせば、売主の追完方法が優先することを意味しています。

新562条1項

引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

2項

前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。

参考文献:有斐閣判例六法

代金減額請求権の明文化(新563条)

代金減額請求権が改正民法で新たに明文化されます。代金減額請求権は契約の一部解除と同様の機能を有するため、催告解除の原則に対応し、行使には次の要件を満たす必要があります。

代金減額請求権の行使要件

- 相当期間内に履行の追完の催告を行うこと

- 相当期間内に履行の追完がないこと

また、次の場合には、無催告代金減額請求をすることができます。

- 履行の追完が不能であるとき

- 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき

- 定期行為において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき

- その他催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかなとき

ただし、追完請求と同様に買主に帰責事由がある場合には代金減額請求権は行使できないと規定されています。

新563条1項

前条第一項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。

2項

前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、買主は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

上記無催告解除①~④参照

3項

第一項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、前二項の規定による代金の減額の請求をすることができない。

参考文献:有斐閣判例六法

損害賠償請求権・解除権

損害賠償請求権は、債務不履行の一般原則に従い、売主の帰責事由が必要となり、損害賠償の範囲も履行利益の範囲での賠償が認められます。

また、解除権についても、解除の一般原則に従うことになるが、改正民法において、解除に債務者の帰責事由を要しなくなった点には注意が必要になります。

各請求権をまとめると、

- 売主の帰責事由要するもの:損害賠償請求権(帰責事由なければ免責となる)

- 買主に帰責事由あっても請求できるもの:損害賠償請求権(請求できなくなるのは、追完請求権、代金減額請求権、解除権)

契約不適合責任における1年の期間制限

従来の判例では、売主の担保責任の追及する権利を保全する場合、旧566条3項が規定する除斥期間内に担保責任を問う意思を裁判外で明確に告げれば足り、裁判上の権利行使まで要しないとされていました。

しかし、この期間内に買主がすべき権利内容につき、「売主に対し具体的に瑕疵の内容とそれに基づく損害賠償請求をする旨を表明し、請求する損害額の根拠を示す必要がある」として、厳格な内容が求められ、原因の調査や損害額を算定する必要があり負担が多いため、問題視されていました。

改正民法では、物の種類、または品質に関する契約不適合に関してのみ、買主が不適合を知った時から1年以内に不適合を売主に通知すれば、契約不適合責任が追及できると規定されました。

この通知の内容は不適合の種類とその大体の範囲を通知すれば足り、従来のような厳格なものは求められていません。

また、旧法とは違い、短期間で判断できない「権利内容に関する契約不適合」の場合や、売主が容易に不適合がわかる「数量不足などの物の不適合」の場合に関しては、新566条は適用されず、消滅時効の一般原則が適用されることになります。

- 新566条期間制限類型のまとめ

| 条文 不適合 | 種類・品質 | 数量不足 | 権利内容 |

| 旧570条(566条) | 〇 | 〇 | 〇 |

| 新566条 | 〇 | × | × |

新566条

売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときはこの限りでない。

参考文献:有斐閣判例六法

(3)強制競売における担保責任

旧法のおさらい(旧568条)

強制競売における担保責任は原則、代金減額請求と解除

- 物の瑕疵 ⇒ 担保責任を追及できない。

- 権利の瑕疵 ⇒ 担保責任を追及できる

具体的に強制競売における担保責任を追及とは

債務者が無資力の場合、代金の配当を受けた債権者に対して、代金の全部又は一部の返還を請求できること

(注)損害賠償請求権は原則認められない。(解除と代金減額請求は可能)

例外:

- 債務者が物、権利の不存在を知りながら、申し出なかったとき

- 債権者がそれを知りながら競売を請求したとき

改正によって

競売における担保責任は原則、代金減額請求と解除

- 物の種類、品質に不適合 ⇒ 担保責任は追及できない

- 物の数量不足 ⇒ 担保責任追及できる

- 権利の不適合 ⇒ 担保責任追及できる

(注)損害賠償請求権は原則認められない。(解除と代金減額請求は可能)

例外:

- 債務者が物、権利の不存在を知りながら、申し出なかったとき

- 債権者がそれを知りながら競売を請求したとき

(4)抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求

旧法のおさらい

旧567条では、売買契約の対象である不動産に先取特権、抵当権が存在し、それらが行使されることにより所有権を失った場合に解除権が認められ、損害があれば、その賠償も請求することができ、また、買主が費用を支出して所有権を保存したときは、売主に対し、その費用を請求できるとされていました。

旧567条は、担保権の存在に悪意の買主も保護しますが、売買代金を決める際に担保権の被担保債権額の控除がなされた場合には旧567条は適用されないとされていました。

改正によって

旧567条の対応規定である新570条では、担保責任として以前あった解除権、損害賠償請求権がなくなり、旧567条2項にあった費用の償還請求権だけが残され、条文の抵当権や先取特権の前に「契約の内容に適合しない」という文言が追加されています。

これは、売買契約の時に抵当権等があることを知らずに契約した場合、契約不適合責任(新565条)で処理されるため、解除権と損害賠償請求権に関しては削られたと考えられます。

また、契約の内容に適合する抵当権等があった場合には、担保権の被担保債権額の控除がされているため、旧法と同じように新570条も適用されません。

新570条

買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権、質権又は抵当権が存していた場合において、買主が費用を支出してその不動産の所有権を保存したときは、買主は、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。

参考文献:有斐閣判例六法

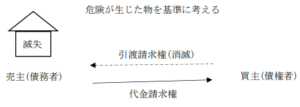

特定物売買における危険の移転

モデルケース

Aを売主、Bを買主、甲建物の代金を1,000万円とする売買契約が締結された。本件において以下の事実があった場合、AのBに対する代金支払請求が認められるか(BはAの代金支払請求を拒むことができるか。また、BはAに対して何らかの請求や主張ができるか。

(1)甲引渡前に第三者Cが甲に放火し、甲が全壊した場合

(2)甲引渡後に第三者Cが甲に放火し、甲が全壊した場合

(3)売買契約後、AがBに甲の鍵を渡そうとしたが、Bが鍵の受領を拒んだ。その後、第三者Cが甲に放火し、甲の一部が損傷した。結局、Bがそのまま甲の引渡しを受けて修理費用300万円を支出した場合

引用文献:民法改正before/after

(1)旧法のおさらい(危険負担)

債権者主義(旧534条)の根拠:債権者たる買主は、目的物の値上がりによる利益や転売による利益を受けるから、滅失・損傷による損失も負担すべきである。前提として契約時に所有権が移転すると考える。

債権者主義の要件

- 「特定物に関する物件の設定または移転」を目的とする双務契約であること

- 「債務者の責めに帰することができない事由」によって目的物が滅失又は損傷したこと

債務者主義(旧536条)の根拠:双務契約においては、各債務は互いに牽連しているから一方の債務が履行不能によって消滅すれば、他方の債務も当然消滅するとするのが公平である

債務者主義の要件

- 旧534条、旧535条の適用されない場合であること

- 「当事者双方の責めに帰することができない事由」によって債務の履行が不能になったこと

※危険負担の規定は任意規定であるため、当事者の特約で排除できます。

モデルケースの(1)(引渡前)では、Aに帰責性がないため、債権者主義(旧534条1項)をとる危険負担の事案となります。

債権者主義によると、売買契約と同時に買主に滅失及び損傷についての危険が移転するため、代金債務は消滅せず、AはBに代金請求ができます。

しかし、債権者主義をそのまま適用すると、常識に反し、妥当性を欠くため制限すべきであるという制限説が通説とされています。

制限説・・・引渡し等(引渡し、移転登記、所有権移転)による目的物の実質的支配が移転した時点で危険が移転すると制限的に考え、それによると、代金債務は消滅し、AはBに代金支払請求ができないことになります。

モデルケースの(2)(引渡後)では、引渡しにより目的物の実質的支配は買主に移転しているため、通説(制限説)の見解でも、目的物の損傷による危険は債務者Aから債権者Bに移転し、AはBに代金支払請求ができます。

すでに、危険が移転しているので、Bは代金減額請求や追完請求、損害賠償、解除などはできません。

モデルケースの(3)は、受領遅滞中に債務者の責めに帰することができない事由によって目的物が損傷したため、受領遅滞の効果として危険が移転すると考えられます。

よって、AはBに代金支払請求でき、また、Bは危険がBに移転しているため、代金減額請求、追完請求、損害賠償請求、解除はできません。

(2)改正によって

改正民法では、危険負担の債権者主義(旧534条)が削除され、債務者主義だけになり、危険の移転時期は目的物引渡時とされ、引渡後は、追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、解除等ができない旨が新567条1項に、受領遅滞中の危険負担の場合を新567条2項に規定されました。

これは、旧法の通説的見解を明文化したものといえます。

ただ、危険負担の効果として双方に帰責事由なく、目的物が給付できなくなった場合、旧法では、各債務は牽連しているから、一方の債務が履行不能となり、消滅すれば、他方の債務も当然消滅するとされていたものが、改正によって買主は自らの債務の履行を拒絶できるだけで売主の代金債権は存続するという履行拒絶権構成となっている点に注意が必要です。(新536条1項)

また、買主は帰責事由がないため、解除して代金債務を消滅させることも可能です。(新542条)

モデルケース(1)は、目的物引渡前の滅失の事案であり、買主Bに危険は移転していないので、解除または、代金支払請求の拒絶ができます。

モデルケース(2)は、目的物引渡後の滅失の事案であり、旧法の通説的見解と同様に、買主Bに危険が移転しているので、代金支払請求の拒絶ができず、さらに、追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、解除もできません。

モデルケース(3)は、受領遅滞後に双方の帰責ではない事由により損傷した事例で旧法と同様の結論となり、代金支払請求の拒絶ができず、さらに、追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、解除もできません。

新567条1項

売主が買主に目的物(売買の目的として特定したものに限る。)を引き渡した場合において、その引渡しがあった時以後にその目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、買主は、その滅失又は損傷を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。この場合において、買主は、代金の支払を拒むことができない。

2項

売主が契約の内容に適合する目的物をもって、その引渡しの債務の履行を提供したにも関わらず、買主がその履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその目的物が滅失し、又は損傷したときも、前項と同様とする。

参考文献:有斐閣判例六法

まとめ

かなり長くなってしまいましたが、いかがだったでしょうか。

契約不適合責任は実際に運用されて判例が出れば実用性もだんだんわかりやすくなってくるのではないかと思われます。